��

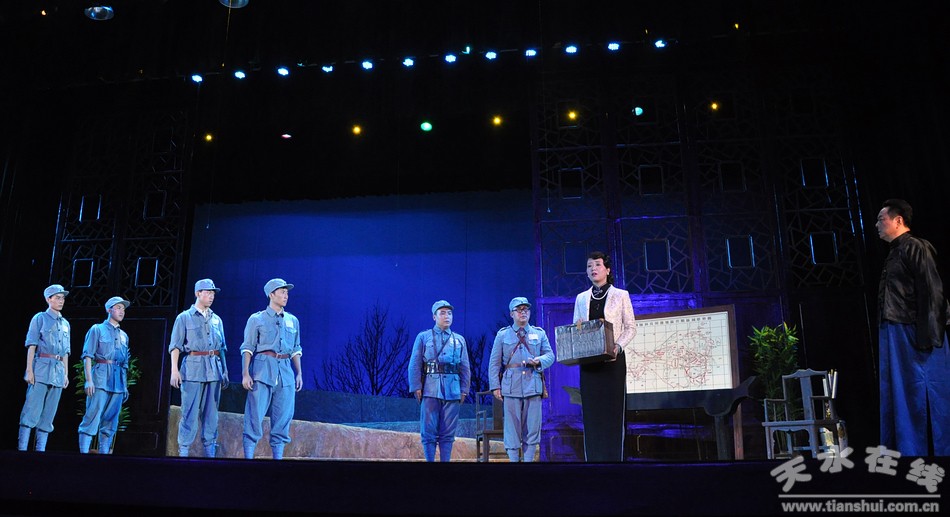

�����@һ������vʷ��һ�α�ԏ���������ԫI(xi��n)�Y�����x��Ԓ������ʽ��

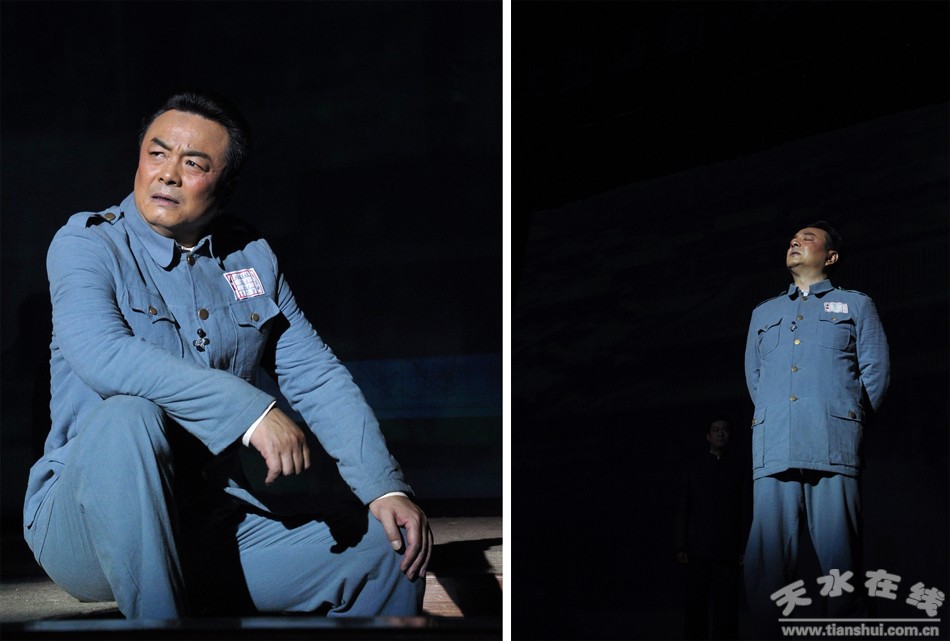

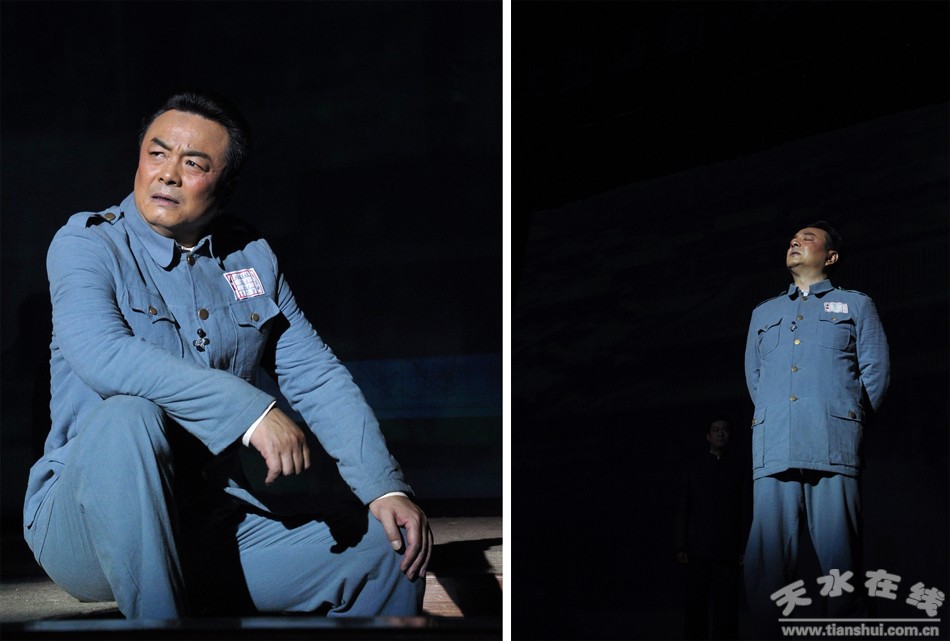

������ǰ����������ˮ���ݵĴ���Ԓ��������ɺ��܊����������ٶ�ʹ�Ðۇ����I(l��ng)����ɺ��܊�Ă�������Ěvʷ���M(j��n)�ˬF(xi��n)������

���������uՓ��ָ�������չ�F(xi��n)����ɺ��܊�ۇ�����ĸ���������������@һ�����_���ĬF(xi��n)�����x�����

������/�D����ӛ�� ���� ����(x��)�� ţ�I�I

����Ԓ��������ɺ��܊���������һ���˵Ă���

����һ��Ԓ��

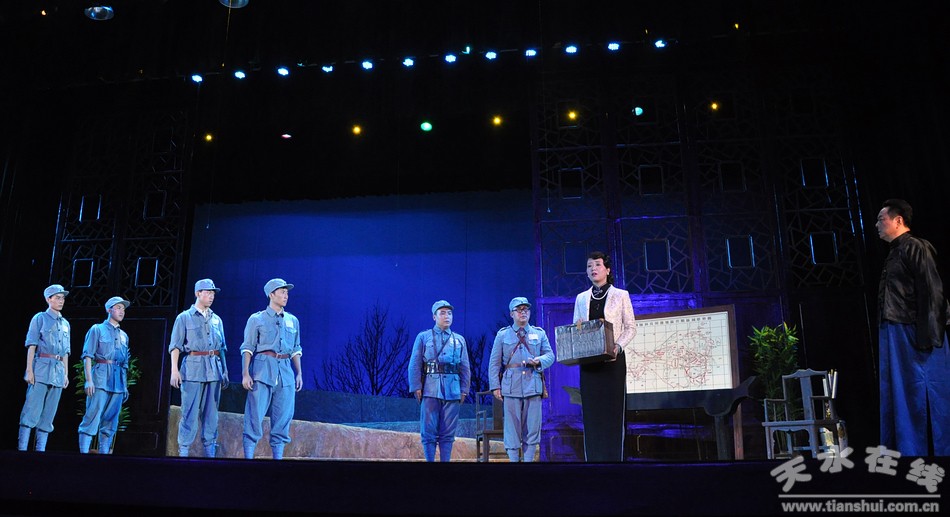

������һ߅�����������ɺ��܊�o(j��)���^���������ݱ�ؽ��O(sh��)�����ռ����e����ԭ�е�12���ؔU(ku��)����20���������һ���º��������������M�_��������

�����@һ߅��Ԓ��������ɺ��܊������ˮ���������݄�Ժ���{(di��o)�I(xi��n)�������

���������f������һ���O����ҕ�xʽ�еć���������ijһ�r�g�c�ĸ߶���ҕ�����������w�F(xi��n)�����_���ߟ�Ļ�ļ��ЫI(xi��n)�Y������Ԓ��������ɺ��܊�������@��һ����o(j��)���Ї����a(ch��n)�h���h90���������������100����īI(xi��n)�Y��Ŀ��

�������@�����Xȡ������ɺ��܊���Ց�(zh��n)���r���v������֧�α�����������ő�(zh��n)���r�ڴٳɱ�ƽ��ƽ��š��������ڽM���I(l��ng)��(d��o)������x���O(sh��)������Ҫ�r������������F(xi��n)���@λ����ˮ�߳�ȥ������Ӣ�ۡ������ۇ����I(l��ng)�v�M���H����������x�N��������ƪ�������ԓ����(d��o)������Ϻ�Ԓ��ˇ�g(sh��)���ĵ����W(xu��)����(d��o)�ݽ�B�f��

�������W(xu��)����������ɺ�İ�������������Ϻ�Ԓ��ˇ�g(sh��)���������݆T�������������������������

��������4���������W(xu��)���ӵ��΄�(w��)���_ʼ�ľW(w��ng)�ϲ����ˮ������ɺ���Y���������ڴ�֮ǰ�������W(xu��)�����˽���ˮ��������ɺҲ�˽ⲻ�������ԓ���У����W(xu��)���������c��(d��o)����һ��������������(j��)֮ǰ��Ԓ��������߅����܊�����ҕ����������ɺ���M(j��n)�����¸ľ�������(j��ng)�^���P(gu��n)�����u�����������K�����������������_��Ҫ���F(xi��n)������ɺ�@��һλ��Ҫ�vʷ�������������錧(d��o)�ݣ���ʼ���K؞�������X���е�һ���������Ҫ���F(xi��n)������һ���������������������Ǹߴ�ȫ�ġ������������(zh��)��(d��o)�^�ಿ��������Ʒ�����W(xu��)���f��������������������ɵĻ��{(di��o)���Լ���(zh��)��(d��o)���������ʹ�����_������ɞ�������ˡ���Ҳ�C�����������Ե����_�����������Ҳ����ԓ���@���J(r��n)�ɵ�ԭ��֮һ��

��������������ɺ�ڹ���ǰ���^Ħ�ݳ�������������μ�?zh��n)���ܵ�һ���J(r��n)�ɡ����������Ĵ_��һλ���������Ӣ���������������f���ڲ���Y�ϵ��^�������������Ҳ�ǵ�һ��֪������ٳɱ�ƽ��ƽ����@һ�vʷ���¼��������������Ҫ���õ�߀���@��һλ������ƫ�h(yu��n)֮���߳����Č�܊���������������������������vʷ؟(z��)�θ�������˾���ġ���

������ˮ�Dz����������������Ԓ��������ɺ��܊�����ݵ���һ������һƱ�y�������������_�ݰ낀��С�r�ˣ�̎���@�����з��A�؎������݄�Ժ�T��߀�в�����Ʊ�����������^�����ݵĶ��dz�ٛƱ�ģ��M�����ݼ{1000���˵Ą������ݳ��Y(ji��)���r������߀�в���λ�ÿ����������@Щ�ƺ����^���־ò�������ͽк�����������

�������ݺ����������ˮ���Ұ��жY���������˲����Ќ���һƪ���顶���_������������ͳʬF(xi��n)����Ԓ��������ɺ��܊���^��С��IJ�����������@ƪ������������_�TҊɽ��ָ��ԓ���������н�������еľ�Ʒ����֮һ������Y(ji��)β�r����������������ѹ����������ϯ���������}�~�������W(xu��)��(x��)����ɺ�����������������������ĸ��������U�����@��һ���^�c����(d��ng)���^��������������������o�����p���_ˇ�g(sh��)����ͬ�r�����������ϣ������ɺ��܊ƽ�����S����(y��u)��Ʒ�|(zh��)������܉ܺõ���ȡ�ͽ��b���ʹ֮�ɞ��҂������һ�N������������

�����vʷۙӰ

�����vʷ��ˇ�g(sh��)���_֮�����[�������

����Ԓ��������ɺ��܊�����ݕr��������ϲ�������_�����������Ļ�_�����������Z¡¡�Ļ�܇�ı�������֮�£�������ɺ���������_�������@һ��չ�F(xi��n)���������o(j��)50����������m�F·��ʽ�_ͨ��������ɺ���̏��m�݁���ˮ���������m�F·�_ͨ�и������ڄڄӵĹ����ˆT�����

���������c�Լ�������ߵġ����塱����ɺ�������ϲ�ij����������ҵ�һ��Ҋ����������ɺ��܊��1952�����������m�F·�_ͨ���Ҹ������H����܇ȥ�m�ݣ����m�ݖ|���(zh��n)�����_��Ҋ�������������������^������������H��������ɺ���o����ϲ�ĵ�һӡ�������Ҳ������̵�ӡ�������ˮ���˴�ί��ԭ�����ε�����ϲ���@��Ԓ�������͑�(y��ng)�����c�������������ǰ���^Ħ�ݳ��ȡ����ڴ˄������������ϲ��ʾ�Ą�������(n��i)�ݶ����X�ñ��^�M���������������DŽ���չ�F(xi��n)��(����ɺ��܊)�v�����ֵ��@һ�Κvʷ�����������f�@һ�Κvʷ����һ������Ҫ��һ���������Dz����@�_��һ�Κvʷ��������1937�꿹�Ց�(zh��n)�����l(f��)���v������ֱ��1949��������������@�����10�������������

�����������_ˇ�g(sh��)��Ҫ��������Ԓ����չ�F(xi��n)���@һ�Κvʷ��ˇ�g(sh��)��̓��(g��u)�������������������ɺ��܊�v�����֕r���������ķ��˴��\��Ҳ�������������ϲ�f�vʷ���Ǯ�(d��ng)�r�����˴��\�ٲ�������������

��������ɺ�v�����ֵ��@һ�Κvʷ�������ˮ����(li��n)ԭ����ϯ�SӢ�����ġ�����ɺ��܊���桷һ�������茍��ӛ��������

������1988���װ������SӢ���@����ӛ�ČW(xu��)��2011���ٶȸ�������������֚v���DZ��ұؠ���߅�����(zh��n)����ʼ�ʿ�����ū�����ɴ�܊����ʹ��ӷ��K�L���ڴ��v��������������L��������Εr�������pȫ�ķ����;��ڴ˵ֿ��^�����F�T���������������������L��߅�����O(sh��)�õľł�܊�����(zh��n)�������ϷQ����߅�������������������g��һ�(zh��n)����������Ց�(zh��n)���r��������@���ǿ����տ��������������l(w��i)�������һ����Ҫ�����������������SӢ�f��1937��9���m�ݵ��_(d��)���ֺ����������ɺ����һ܊���v���ֵĸ��p�ɵ�86���������21܊�F(tu��n)���������ɺ��܊�F(tu��n)�L������ڴ������܊���֡��������v�����֎ׂ��º���������ͺ��տ�����һ�α��^��Ľ�������1938��2���������տܒ�ʎ���c���ָ���������ɽ�����¿h�ǡ��S�����������ɺ�����v�ظ��ȵ�һ���F(tu��n)�������m(x��)��ͤ�������܊����A���������@ȫ����������������

����Ҳ�����v�����ֵ�ʮ�������������ɺ���ǰ���Ӱ���������ë�ɖ|���й��I(l��ng)��(d��o)�˽Y(ji��)�����������������@Ҳ��1949����������������鸵���x��ȫ��(qu��n)�����c�Ї����a(ch��n)�h�M(j��n)�б�ƽ��Մ����Ҫԭ��֮һ���������ϲ�f���

������(j��)����ϲ�ؑ�������1984��12��17�յġ������Ո����x��һƪ�}�顶����(zh��n)�r����ɺ��܊���Ӱ����������������߽��ϵ�й�����y(t��ng)��(zh��n)��ԭ�����L��������(zh��n)�r����������Ӱ����H̎̎�L���������ǵ��@ƪ����ӛ��������ɺ��܊��һ�ε��Ӱ����cë��ϯҊ�����r�������������

��������ɺ��1938��5�µ��_(d��)�Ӱ������������(d��ng)�r���Ǖxꃽ�߅�^(q��)�Ŀ�˾���������(d��ng)�����Ͻ�����Ӱ�������^����R�����Ҋ��������ɺ��܊�����������D(zhu��n)�_(d��)��ë��ϯ���gӭ���Ӱ���������ϣ������ɺ�c���ҊҊ�桱����Ը�����˕r������ɺ�ѽ�(j��ng)���й���һλ���������������й�����Ľ���������������r�ڡ�

�����ڽ�ǰ��L����ɺ��܊�ĵڶ������������ë��ϯ��Ф�Ź��������ɺ���̎����������������һҊ��ʣ�Մ�ú���Ǣ�����������ë��ϯՈ����܊�����S���ˆT��������ϯ�g��ë��ϯ�H����������ɺ��ס����������Ӱ���̎���^������ɺ��ë��ϯ���擴���x���Є������Ȼ�Q����׃Ӌ������ס���������������ǵĻؑ�������ӛ�d����ɺ���Ӱ��ය����һ�������������߀��ë��ϯס̎���L�����^�˿������˺���������ÿ�ε��������ؑc����;��(j��ng)�Ӱ������Ҫ������졣ÿ��������cë��ϯ���쿂˾���������ܸ���ϯ���ֲ����������R�����H�Е��档��ë��ϯ����ʹ����Ҳ���l�������

�������gӛ��

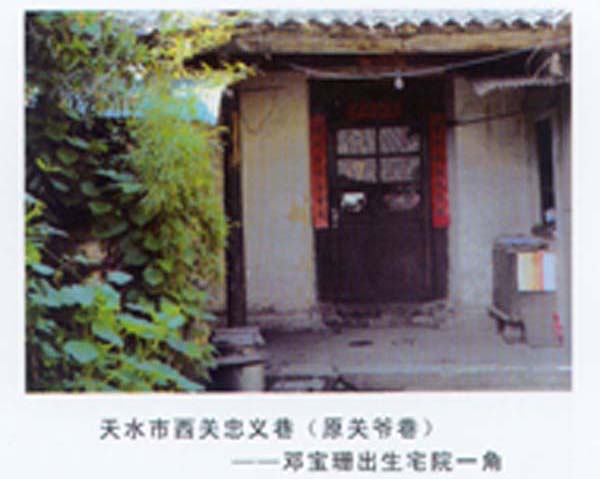

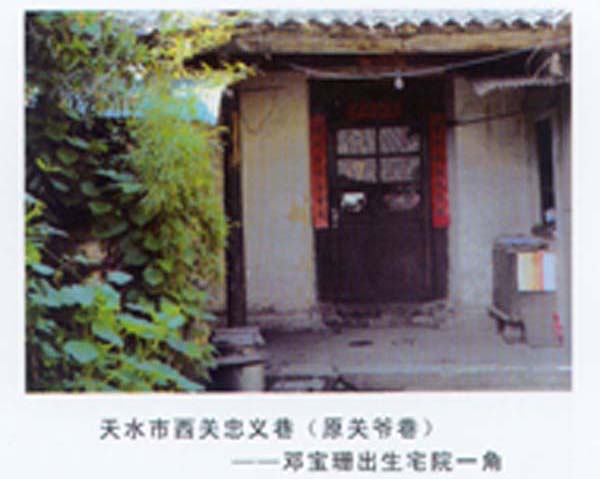

����1907�������13�q������ɺ����ˮ���̵���һ���������Ҳ���_�������ɞ��Ї����F(xi��n)��ʷ��һλ���ʷ�ԵĐۇ����I(l��ng)��������ʿ������֮·��������������һ�N������ܛ����������äĿ�����С�͂���ď�(f��)���w���@������؟(z��)�y��������Ǟ����¶��x�������������˵ҵ��_�@���f����������SӢ��������������^�S����Ҫ��ɫ�ď�(f��)�s�����������ɺ������ˣ�����14�q��܊����74�q��������һ�����Ⱥ����������x����ӑԬ��(zh��n)����������o(h��)���\�ӡ�������(zh��n)����������꿹��(zh��n)��������v������֧�ο��ձ�����������Ӱ��ܵ�ë��ϯ�������I(l��ng)��(d��o)�Ľ�Ҋ����ő�(zh��n)������������������(n��i)��(zh��n)���ٳɱ�ƽ��ƽ����������ź����������C�������������ʡ������ϯ�������������74��������v�������Ǹ��Ђ���ɫ�ʵ���������SӢ�f������Լ��ĵ�һ����ӛ�ČW(xu��)��Ʒ֮����Ҫ������ɺ��܊����������H���������Լ���ǰ݅ͬ�l(xi��ng)���������ƽ���E���˂�����֪�������Ҳ���H��������һλ��������������^�ش�ؕ�I(xi��n)����������������������Ҿ��dȤ�����������@���ˡ����@����(n��i)���S����������Ը����������ֵ���о���ֵ�ñ��F(xi��n)������������]�и��F���T�������C����đ{�����@�յĺ��_�����������Ҳ�]�еرP��܊������ʲô��׃��Ī�y�����Ρ�܊�����_��վ��(w��n)���_����������������������v��(j��ng)�D�U��������D�������ʲôʼ�K���������顮һ����Ϣ�Ċ^���^�̡��������v�M���H���������ϵ�˷�����������M���������ʲô��Փʧ����⣬�澳혾�������Dz������ѣ�����Ȼ�Z���������f�������V ���[����S�ʹ�ȣ��殐��ͬ�����ʲô�s���S��������ģ��ɿ�����p��ä�ġ�����

�����M���ٰ�֮��ġ�����ɺ��܊���桷�ȵ�һ�γ����S���˺ܶ࣬߀�e�����˽�ź�ă�(n��i)�����������SӢ߀���X���h(yu��n)�h(yu��n)�������ĺܶ�ط�߀�]�б��J(r��n)�R����������ǡ�����(d��ng)�������ӛ��Խ����������Խ�y���P����һ���S�������д�ˮ��ʯ��������װ��գ������y������������ڵ��������������nj�����ҕ�Ǻ��^�c��c�����ڏ����Ǻϣ��y�Є�(chu��ng)��������SӢ�f����

����Ԓ��������ɺ��܊������չ�F(xi��n)������ɺ�ڽ�ź����������������SӢ�ڶ���ǰ�Ĵ������L�о��|�������������������F(xi��n)�ڻ��^�^���������ϰ���ӛ���������Đ����������������H��������ڱ�ƽ��Մ�е��ش�ؕ�I(xi��n)������������SӢ���ٰ�ǰ������һ���l(f��)����1960��ǰ��ķ��g������?w��)f�������y����������������ɺ��ð�G������Σ�U���������l(xi��ng)���ϳ����Ę�Ƥ�ݸ����ˈF(tu��n)�Ӹ�������֮����������������ɹ����M�����C���������Џć����M(j��n)�ڵļZʳ���N���C����

������һ�N�vʷ����������������������

��ӡ���

��ӡ���